リクルートエージェントが求職活動実績作りに選ばれる3つの理由

- ✔ 圧倒的効率: 求人応募やキャリア相談も実績になるため無駄がない

- ✔ 自宅で完結: スマホ1台でセミナー視聴から実績報告まで完了

- ✔ アーカイブ視聴も可: アーカイブ動画も実績として認められる

求職活動実績は応募のみでも認められる!

ハローワークなどで失業給付を受け取るためには、働く意思があり実際に就職活動をしていることを証明するための「求職活動実績」が必要です。

この求職活動実績は基本的に求人への応募のみでも認められ、求人に応募した時点で1回の求職活動実績としてカウントされます。

ただし、書類選考や筆記試験、採用面接などが1つの求人に対する一連の選考過程である場合は、すべて1回の応募とされるので注意しましょう。

どのような応募が認められるのかや注意すべき点があるのかを理解しておかないと、あとで実績として認められない場合もあります。

この記事では求職活動実績の定義や応募が認められる条件、注意点などを詳しく解説していきます。

求職活動実績の定義と認められる活動例

求職活動実績とは厚生労働省が定める「就職を目指して実際に行動したこと」を指します。

具体的には、ハローワークや職業紹介事業者(転職サイト・転職エージェントなど)を通じた活動が対象となります。

求職活動実績として認められる活動例は以下の通りです。

求職活動実績として認められる活動例

- 求人への応募(書類提出・Web応募など)

- ハローワークの職業相談、職業紹介

- ハローワークや自治体が開催するセミナー・説明会への参加

- 転職エージェントとの面談や求人紹介の利用

- 就職に向けた資格取得や検定試験の受験

この中でも「求人への応募」は代表的な求職活動実績の一つです。

ハローワーク経由の応募でなくても、民間サイトや転職エージェントを通じた応募も基本的には実績として認められます。

ただし、書類送信や応募完了の履歴が確認できるなど、実際の求人に対して正しく応募されたことが重要です。

単なる問い合わせや応募フォームの途中送信では、実績としてカウントされないため注意しましょう。

求人への応募以外でとくにおすすめなのが民間事業者が主催するオンラインセミナーです。厚生労働省から認可を受けている転職エージェントのセミナーは実績として認められるだけでなく、自宅にいながらスマホだけで気軽に視聴できるのが魅力です。

中でもリクルートエージェントは最大手なので、豊富なセミナーの中から自分の興味に合わせて選べます。ぜひ活用してみてください。

求職活動実績を応募のみで作る方法

「応募のみ」で求職活動実績を作るには、ハローワーク・転職サイト・転職エージェントなどを通して求人に応募するのが基本です。

いずれの方法でも実際に応募が完了していることを証明できれば、実績として認められる可能性が高くなります。

ここでは、それぞれの応募方法の手順と注意点を紹介します。

ハローワークのwebまたは窓口での応募

ハローワーク経由での応募は確実に求職活動実績として認められる方法です。

ハローワークインターネットサービスで求人検索・応募(オンライン自主応募)するか、窓口で求人票を提示して応募の申し込みをおこなうと担当職員が応募記録を確認できます。

ハローワークで応募する場合は応募情報がシステム上で管理されるため、特別な証明書を提出しなくても証跡として扱われるのでスムーズです。

ただし「問い合わせだけ」「応募途中で中断」など、応募の意志が明確でないものは対象外です。

応募完了画面を必ず確認し、応募が成立していることを確かめましょう。

転職サイトや企業の採用ページからの応募

ハローワークを使わず転職サイトや企業の採用ページ経由で応募した場合も求職活動実績として認められます。

この場合は応募完了メールやマイページの応募履歴など、実際に応募した証拠を提示できるようにしておくことがポイントです。

リクナビNEXTやマイナビ転職、企業の公式採用サイトなどから応募した場合でも「応募完了通知」や「応募受付メール」を印刷・保存しておきましょう。

応募件数を稼ぐための形式的な応募ではなく、就職・転職の意思を持って応募したことが条件となります。

応募内容や履歴書の提出を伴う形であれば、基本的に実績として認められます。

転職エージェント経由での応募

転職エージェントを通じた求人応募も求職活動実績として認められる活動の一つです。

企業とのやり取りを転職エージェントが代行してくれるため、応募完了の記録や報告書を提出することで求職活動実績となります。

転職エージェントでは担当者が応募履歴を管理しており、「◯月◯日に◯◯社へ応募」といった形で証明がしやすいのもメリットです。

また、転職エージェントは応募から面接まで担当者による転職支援を無料で受けられるので、短期間で複数の応募実績を作りたい人にも向いています。

ただし、求人紹介を受けただけで応募しなかった場合は求職活動実績にならないため、応募意思を明確に伝えることが大切です。

転職エージェントのオンラインセミナーも求職活動実績として報告できますが、中でもとくにおすすめなのは「リクルートエージェントのオンラインセミナー」です。

自宅にいながら必要な実績をすべて作れるので、わざわざハローワークまで行く必要がありません。空いた時間に実績を作りたい人はぜひ活用してみてくださいね。

求職活動実績はオンラインセミナーばかりでも大丈夫かどうかについて、次の記事も参考にしてみてください。

求職活動実績を応募のみで作る場合の流れ

求職活動実績は「応募のみ」でも認められますが、正しい手順を踏むことが大切です。

基本的な流れは以下の通りです。

求職活動実績を応募のみで作る場合の流れ

- 求人を探す

→ハローワークや転職サイトなどで応募したい求人を選ぶ - 求人に応募する

→履歴書・職務経歴書を用意し、Webや窓口から応募する - 応募の証拠を残す

→応募完了メールやスクリーンショットを保存する - ハローワークで申告する

→認定日に応募先・応募日を伝え、証拠があれば提示する

内容に問題がなければ、1件の応募につき1回分の求職活動実績として認められます。

ハローワーク経由で応募していなくても、転職サイトやエージェント経由であれば基本的に求職活動実績の対象となります。

応募の記録を残し、正確に申告することが確実に認められるポイントですよ。

失業保険の手続きの流れについては下記の記事で詳しく解説しています。

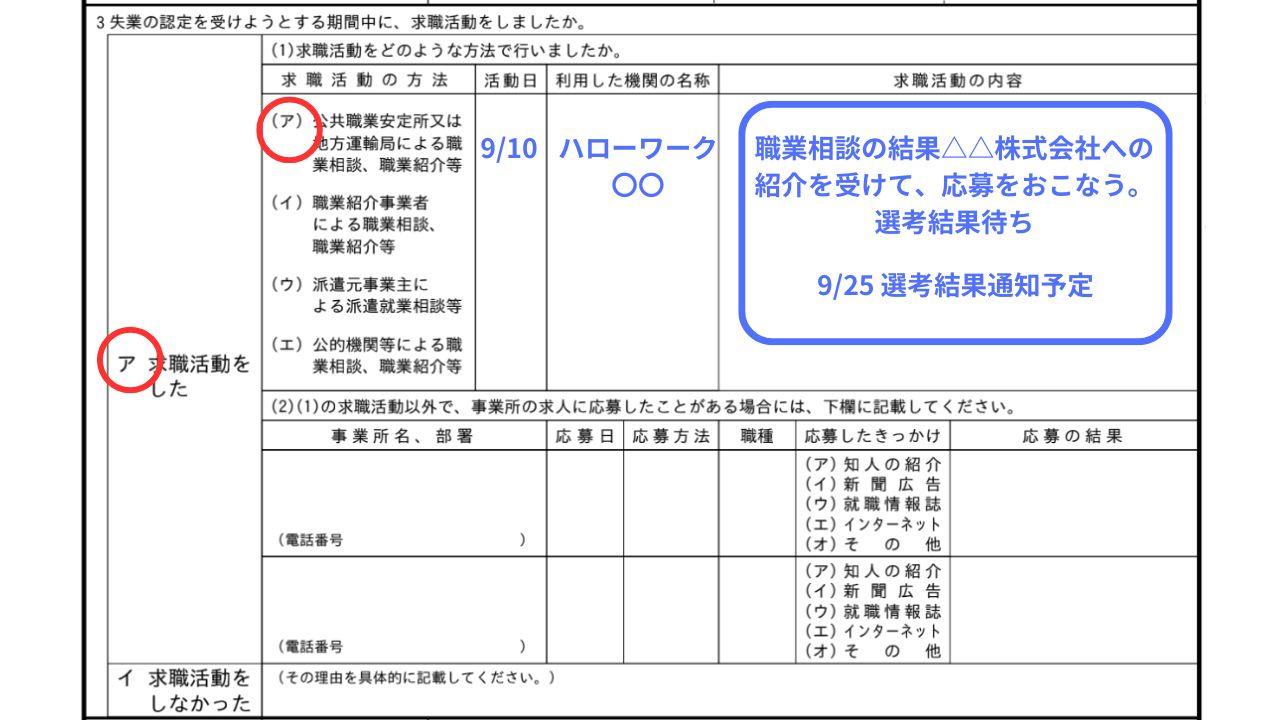

求職活動実績が応募のみの場合の失業認定申告書の書き方

求人応募を求職活動実績として申請するために、失業認定申告書の書き方も押さえておきましょう。

まず求職活動実績として認められるよう「活動日」「活動内容」「利用した機関名」をもれなく記載します。

利用した機関名は略称ではなく、正式名称で記載することが大切です。

記載内容が不明瞭だと就職に向けて求職活動をしている事実を証明できず、実績として受理されないリスクがあります。

記載にあたって不明点があれば、申請前にハローワークへ問い合わせをすると安心ですよ。

応募方法ごとの失業認定申告書の書き方例

応募方法によって失業認定申告書への記入内容が若干異なります。

正確に記入できるよう、それぞれの方法に応じた具体的な記入例を確認しておきましょう。

ハローワークインターネットサービス経由の応募

- 求職活動の方法:(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介など

- 活動日:令和6年1月15日

- 利用した機関の名称:ハローワークインターネットサービス

- 求職活動の内容:求人への応募(●●株式会社)

ハローワーク窓口での応募

- 求職活動の方法:(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介など

- 活動日:令和6年1月19日

- 利用した機関の名称:ハローワーク●●(地域名)

- 求職活動の内容:求人への応募(××株式会社)

転職エージェント経由の応募

- 求職活動の方法:(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介など

- 活動日:令和6年1月18日

- 利用した機関の名称:リクルートエージェント

- 求職活動の内容:求人への応募(●●株式会社)

転職サイト経由の応募

- 求職活動の方法:(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介など

- 活動日:令和6年1月16日

- 利用した機関の名称:リクナビNEXT(インターネット)

- 求職活動の内容:求人への応募(●●株式会社)

企業の採用ページからの直接応募

- 事業所名、部署:●●株式会社××部(電話番号:12-3456-7890)

- 応募日:令和6年1月17日

- 応募方法:企業ホームページ(インターネット)

- 職種:事務職

- 応募したきっかけ:(エ)インターネット

- 応募の結果:1/12 面接 合否結果待ち

これらの記入例を参考に、自分が利用した応募方法に合わせて正確に記入しましょう。

失業認定申告書の詳しい書き方は次の記事で解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

失業認定申告書を書くために準備するもの

ハローワークで失業認定申告書を書くために以下のものを持参しましょう。

必ず準備しておきたいもの

- 失業認定申告書

- 黒のボールペン(消せるボールペンや鉛筆は使用できません)

- 求職活動証明書(応募履歴が確認できるもの)

求職活動証明書の提出は必須ではありません。

ただし、ハローワークの職員から活動内容について質問された際にすぐ提示できるとスムーズです。

念のために持参しておきましょう。

求職活動実績を応募のみで作る際の注意点

応募のみで求職活動実績を作る場合でも申告の際に誤解やカウント漏れが起きないよう、事前に注意点を押さえておくことが大切です。

ここでは、応募実績が正しく認められるための3つのポイントを解説します。

同一求人への複数応募は1回のカウント

同じ求人へ何度も応募した場合でも求職活動実績としてカウントされるのは1回のみです。

たとえば、応募書類の修正版を再送したり、面接日程の変更で再応募をおこなったりしても、同一企業・同一求人として扱われるため複数回分の実績にはなりません。

短期間で複数の実績を作りたい場合は、異なる企業や別の求人職種へ応募することが必要です。

また、同一企業でも募集番号が異なる求人であれば別カウントとして扱われることもあるため、事前に求人票を確認しておきましょう。

認定日当日に求職活動実績が足りない場合は、次の記事を参考に適切な対応をとる必要があります。

実際に求人に応募することが必須

求職活動実績として認められるのは「実際に応募を完了した行動」のみです。

企業への問い合わせや説明会への申込、エージェントとの面談予約だけでは応募扱いにはなりません。

履歴書・職務経歴書を提出し、応募完了メールや応募確認画面が表示された時点で初めて応募が成立します。

また、形式的な応募や明らかに採用意思のない応募は実績として扱われない場合があります。

ハローワークでは「就職の意思をもっておこなった活動」であることを重視しているため、応募内容は誠実に記入し、応募書類も丁寧に準備しましょう。

失業保険を受け取るために不正受給をした場合の罰則は下記の記事にて紹介しています。必ず確認しておきましょう。

応募完了の記録は取っておくと安心

応募のみで求職活動実績を作る場合、応募の証拠を残しておくことが非常に重要です。

ハローワークでは原則として自己申告ですが、職員から求職活動実績内容について確認を求められるケースもあります。

このときすぐに確認が取れるように、応募完了メールや応募履歴のスクリーンショットを提示できるようにしておきましょう。

特に転職サイトや企業の採用ページ経由で応募した場合は、応募後は「応募完了メール」や「マイページの応募履歴のスクリーンショット」を保存しておくと安心です。

応募以外で求職活動実績を作るための方法

求職活動実績は「求人への応募」以外でも作れます。

ハローワークでは就職に向けた具体的な行動を広く「求職活動」として認めているので、応募以外の活動を組み合わせることで柔軟に実績を作ることが可能です。

主な活動例としては、次のようなものがあります。

求職活動実績例

- ハローワークや自治体が実施する職業相談・就職セミナーへの参加

- 転職エージェントとの面談・求人紹介の利用

- 企業説明会や合同就職説明会への参加

- 就職に必要な資格取得や職業訓練に関する相談・申込

これらの活動は「応募の準備段階」としても位置づけられるため、実績づくりのアピールにも効果的です。

応募だけに頼らず、さまざまな活動も併用することで求職活動実績を安定的に積み上げやすくなりますよ。

求職活動実績はオンラインセミナーで取得するのもおすすめです。リクルートエージェントのオンラインセミナーは時間や場所の制約が少なく、実用的な転職ノウハウを学べます。

リクルートエージェントのオンラインセミナーについては、下記の記事で詳しく解説しています。

応募以外の活動も組み合わせるのが効率的

求職活動実績は応募だけでなく「応募以外の活動」と組み合わせることで、より効率的に求職活動実績を作れます。

たとえば、ハローワークで職業相談を受けた後に求人に応募すれば、1日で2回分の実績として認められる場合もあります。

また、転職エージェントの面談や就職セミナーなどは応募前の準備として進められるので、応募件数が少ない期間の補填としても役立ちますよ。

応募と相談・セミナー参加をバランスよく取り入れることで、認定日直前に慌てずに実績を確保できます。

「応募のみ」にこだわらず、複数の方法を組み合わせて求職活動を進めることが、現実的で効率的な方法といえますね。

ハローワークを活用した求職活動実績作りは次の記事を参考にしてみてください。

求職活動実績を応募のみで作る際のよくある質問

求職活動実績を応募のみで作る際によくある質問を集めました。

以下のような求職活動実績に関する不安や悩みがある人は、ぜひ参考にしてみてください。

応募1回でも求職活動実績になりますか?

応募1回でも求職活動実績として認められます。

ハローワークでは実際に応募した事実があれば、1件につき1回分の実績としてカウントされます。

ただし、失業認定を受けるには認定期間中に2回以上などの条件があります。

応募だけで足りない場合は職業相談やセミナー参加も併用しましょう。

転職サイトからの応募もカウントされますか?

転職サイト経由の応募も求職活動実績としてカウントされます。

失業認定申告書を記載する際は「活動日」「活動内容」「利用した機関名」をもれなく記載しましょう。

なお、転職サイトからの応募の記録はハローワークに自動的に反映されるわけではないため、応募完了メールや応募履歴の画面を保存して、必要に応じて提示することが大切です。

web応募は確認されますか?バレるリスクはありませんか?

Web応募が実際に確認されることはほとんどありません。

ハローワークでは基本的に自己申告制で、応募の証拠提示を求められるのは一部のケースのみです。

ただし、虚偽申告が発覚した場合は給付停止などのリスクがあるため、必ず実際に応募した事実に基づいて申告しましょう。

辞退した応募・書類選考落ちの場合はどうなりますか?

応募後に辞退した場合や書類選考で不採用になった場合でも、応募の事実があれば求職活動実績として認められます。

ハローワークは「就職につながる行動」を重視しており結果は問われません。

応募後に辞退したとしても、誠実に活動した履歴があれば問題ありません。

どのような企業に応募すべきですか?

応募先は自由に選べますが、自分が就職の意志をもって応募できる企業を選ぶのが原則です。

あきらかに興味のない業種や条件の求人ばかりに応募していると、職員から質問されることもあります。

無理のない範囲で、自分の希望条件やスキルに合った求人を中心に応募しましょう。

空いた時間を利用して効率的に求職活動実績を作りたいのなら、リクルートエージェントがおすすめです。

求人応募のみでもOKですが、キャリア相談やセミナー視聴も実績として認められます。